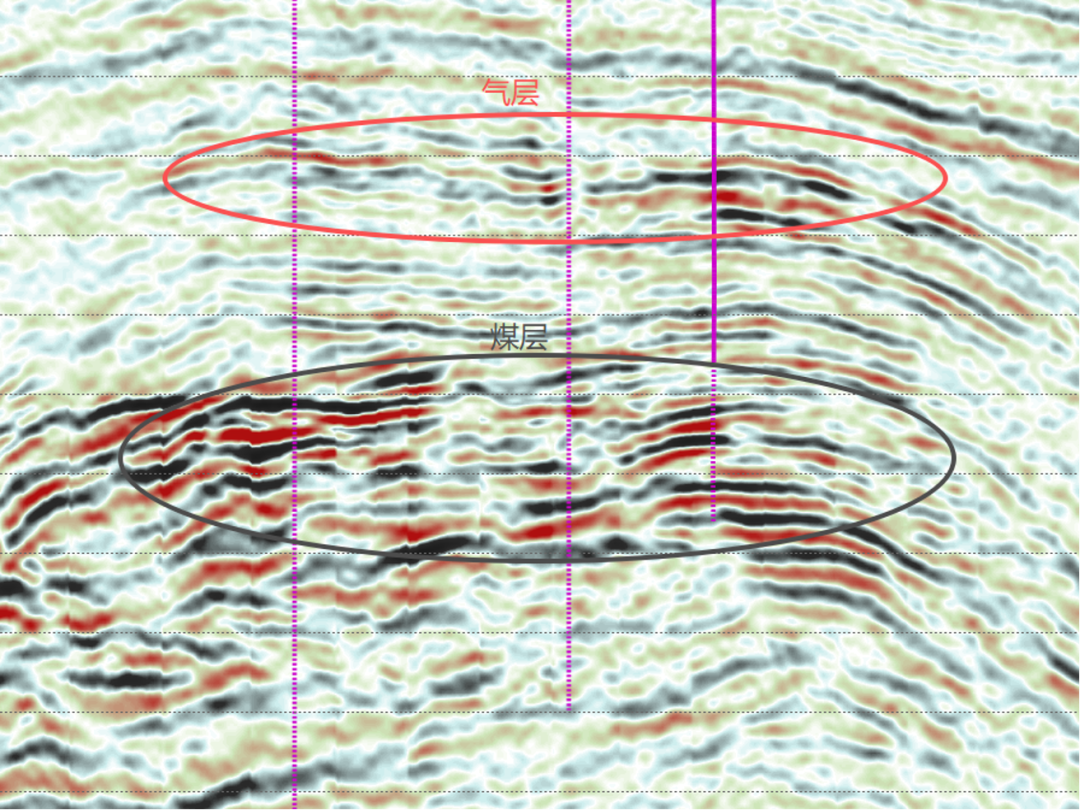

亮点反射的“双胞胎”之谜

地震剖面上的亮点反射,是地质学家识别含油气储层的重要依据。然而,在实际勘探中,我们发现煤层也能产生类似的亮点反射,这给地质解释带来了不小的挑战。就像是一对双胞胎,虽然外表相似,但内在却大相径庭。

含气层亮点:

源于气体替换效应,当储层中的水被气体替换后,由于气体的低密度和低弹性模量,导致波阻抗显著降低,形成强反射振幅,即亮点。这种亮点具有瞬时性、非连续性和频率敏感性。

煤层亮点:

则源于煤岩本身的低阻抗特性,煤具有低密度和低速度特征,与围岩形成较大的波阻抗差异,从而产生强反射。这种亮点表现为连续性强反射、频率稳定、极性固定。

物理机制的差异

含气层和煤层亮点反射的本质差异,主要体现在它们的物理机制上。

含气层:

亮点源于流体替换效应,是储层中原有的水被气体替换后,岩石物理性质发生改变的结果。这种改变导致波阻抗的显著差异,形成亮点。

煤层:

亮点则源于岩性界面效应,是煤岩本身物理性质与围岩差异的结果。煤的低密度和低速度特征,使其与围岩形成显著的波阻抗差异,从而产生亮点。

振幅特征差异

含气层:

振幅具有明显的瞬时性和非连续性。由于含气层的分布受气藏边界控制,其亮点反射通常表现为局部强振幅异常,横向延伸范围有限。

煤层:

振幅则表现为连续性和稳定性。煤层作为连续地层,其反射振幅在横向上具有良好的连续性,延伸范围大。

频率特征差异

含气层:

具有明显的低频阴影特征。当地震波通过含气层时,高频分量快速衰减,主频向低频方向移动。这种低频阴影是含气层的重要识别标志。

煤层:

频率特征相对稳定,无明显的频率异常。煤岩本身的物理性质相对均匀,对地震波频率的影响较小。

相位特征差异

含气层:

相位特征表现为极性反转现象。由于含气层与围岩的波阻抗差异性质特殊,顶界面通常表现为负反射,底界面表现为正反射。

煤层:

相位特征相对稳定,极性固定。煤层与顶底板的波阻抗关系稳定,顶界面通常为正反射,底界面为负反射。

实际应用意义